自从电动汽车进入我们的生活后,有一个名词也随之出现,那就是“里程焦虑”。

众所周知,导致纯电动汽车续航里程波动的原因,除了和汽油车一样,会受路况、驾驶习惯等外界因素影响,也会受限于电池性能、三电技术轻量化、能量回收系统、风阻系数等自身技术的影响。抛开外界因素不谈,今天咱们就纯电动汽车本身,站在技术的角度,分析一下影响纯电汽车续航里程的因素都有哪些?对于持号的新能源车主,或者想要置换的用户,又该如何选择一款续航“真实”的纯电动车。

因素一: 电池性能是否过硬

一提到电池性能,有的人会单纯的认为是电池电量,虽然条件同等的情况下,单次续航里程会随着电池容量的增加而延长,但其实电池容量和数量,并不是“越多越好”,要知道,当电池容量越来越大时,电池重量也会越来越重,这时车辆要带着跑的重量就越大,电能使用的效率也会被拖累。

我们不妨看一下才上市不久的奔驰EQC。该款车NEDC续航里程为450km,电池电量为80kWh。但从其官方公布的综合工况22.2 kWh/100km计算可以发现,80kWh大约只能支持车辆行驶360km。造成这种情况的原因,笔者认为与其总重量高达650kg的电池,以及将近2.5吨的车重有关。而车重又关乎到三电系统的设计是否轻量化,这部分将在后面为大家介绍。

纯电动车的电池,一般在常温下会保持不错的活性。但在极限温度环境下,电池组的活性会受到很大影响,导致充放电能力下降,继而导致续航里程的下降。比如锂电池最佳充电温度,一般在+10°C到 +55°C,放电温度则在+5°C到+45°C之间。可以说,锂电池电芯最大的特点就是不喜欢低温,这也是很多新能源主机厂,开发动力电池恒温管理系统的原因。

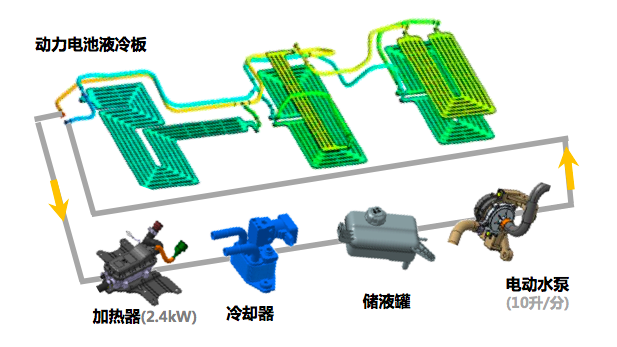

这里,谈到电池恒温管理系统,就必须拥有电池主动预热和冷却系统。该系统不仅能让电池在充电前达到充电最佳温度,再进行大功率充电,同时确保低温状态下电池充电的功率并缩短充电时间。目前,多数自主品牌车型由于采用低价策略,以及生产成本的控制,并没有配备该系统。而进口及主流合资纯电车型,都配备了该功能,比如上文提到的菲斯塔纯电动。

正如上文所说,当车重越重时,轴承和轮胎所需要承载的负荷就越大,因此产生的滚动阻力越大,车辆在加速过程中就需消耗更多能量,这时也会影响到续航。有相关研究表明,纯电动车每减少100kg重量,续航里程可提升10%-11%,这也是目前很多车企在车身上采用轻量化设计理念的原因,其中不乏轻量化、小型化的三电技术。

菲斯塔纯电动搭载的大陆集团三合一电驱动系统,其一体化设计可以简化零部件之间的外部布线,达到轻量化,令车头重量得以极大减轻,质量仅76.9kg,体积更小、重量更轻、油电管线更少、安全性更高,为综合工况490km续航里程立下“汗马功劳”。相比较之下,广汽Aion S虽然也采用了三合一电驱动系统,但其87kg的质量,与之匹配的是410km和510km续航两个版本,我们不得不猜想,510km版本又是牺牲了什么,还是实际续航存在水分。显然,三电技术是否轻量化,对续航里程长短紧密相关。

与燃油车不同,纯电汽车可以通过刹车回收能量。刹车回收能量越多,能量利用效率越高,续驶里程越长。电动汽车刹车回收的能量多少,主要由电池性能决定,电池能瞬间吸收更多的电能,刹车能量回收制动就越大。

因素五: 是否自带低风阻系数

顾名思义,风阻系数指的是车辆行驶时克服的空气阻力大小,这将直接影响行驶过程的动力输出。此前有相关研究表明,汽车以60公里的速度前进时,有60%的动力是用来克服空气阻力。所以当风阻越低时,受到的阻力就越小,这样一来电量损耗也会相对更低一些。像目前多数车型采用的封闭式前脸、轮毂设计等元素,都能够有效的降低车辆风阻,减少能耗。

随着雾霾天气的加重,人们对清洁能源的呼声越来越高,无论是国家还是汽车行业,都越来越重视纯电动汽车在未来的发展前景。然而,制约纯电动汽车普及的一个重要原因,就是续航里程短这一难题。笔者认为,车企应持续加强产品如何降低能耗、实打实提升续航里程的技术实力。只有这样,才能圈粉消费者。

沪公网安备 31010402001884号

沪公网安备 31010402001884号